年齢で変わるリスク

20歳未満とお酒

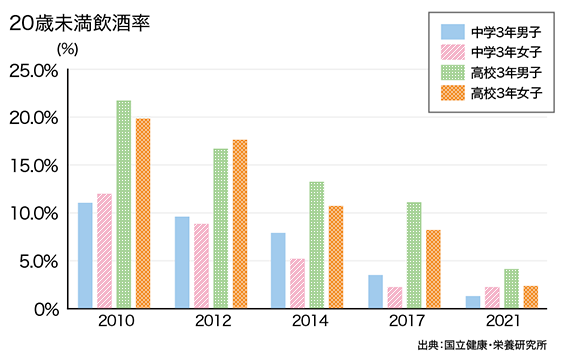

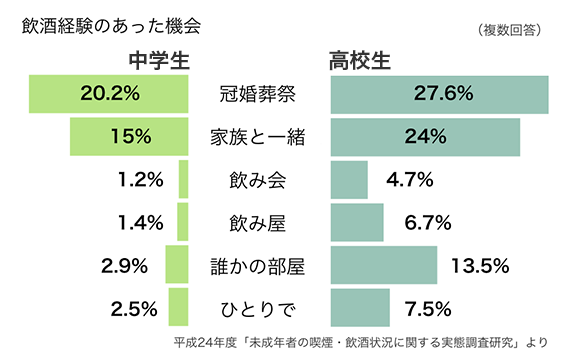

20歳未満飲酒の実態

お酒は、大人にとっては「百薬の長」と言われ、適量のお酒は有益なものですが、20歳未満にとっては、「百害あって一利なし」。

心身共に発達段階にあり、アルコール分解能力も大人に比べて未熟なため、脳細胞への悪影響、性ホルモンを産出する臓器の機能抑制など、成長期にある十代の心身にとって飲酒はマイナス以外ありません。

飲んではいけない理由

20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

これは、発達途上にある未成熟な心身にとってダメージを与えるからです。

人間の脳は思春期の間に大きく変わり、知性、理性、記憶力、想像力などの重要な能力が形成されていきます。この大切な時期にお酒を飲むことで、理性的な行動ができなくなり、学習意欲や集中力が極端に低下することが実証されています。

さらに、性ホルモンの量を減少させるため、性機能の発達に悪影響を及ぼします。

本人だけではなく、周囲の大人がお酒に近づけない、近づけない環境をつくることも重要です。

人格形成にゆがみが

人間の脳は、思春期の間に知性、理性、創造力などの重要な能力が形成されていきます。

また、思春期には物事の判断や意志決定が感情的に偏る傾向があります。

脳が形成されておらず、感情が高ぶりやすい時期に飲酒を続けると、神経細胞を壊してしまったり、理性的な行動ができなくなり、20歳未満の人格形成に大きな影響を及ぼしてしまうのです。

アルコール依存症になりやすい!?

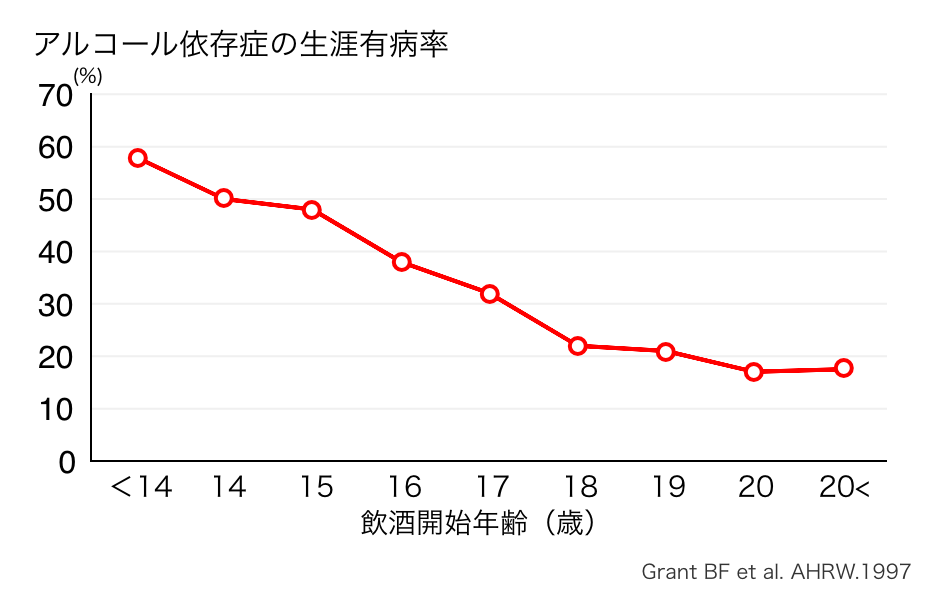

飲み始める年齢が早ければ早いほど、大酒飲みになったり、アルコール依存症になったりするリスクが高いことが証明されています。グラフは飲酒開始年齢とアルコール依存症の生涯有病率を表したものです。飲酒開始年齢が早いほど、アルコール依存症の生涯有病率が高くなっています。

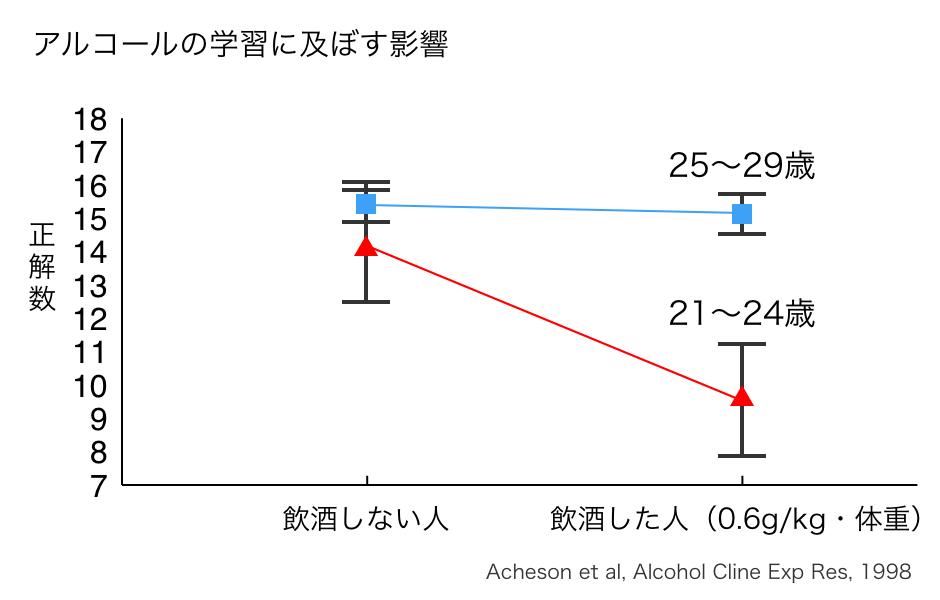

記憶力が低下する

アルコールは、学習に悪影響を及ぼします。以下のグラフは、短期的な記憶力へのアルコールの影響を比較したグラフで、若い人ほど記憶力が極端に悪くなるということが示されています。

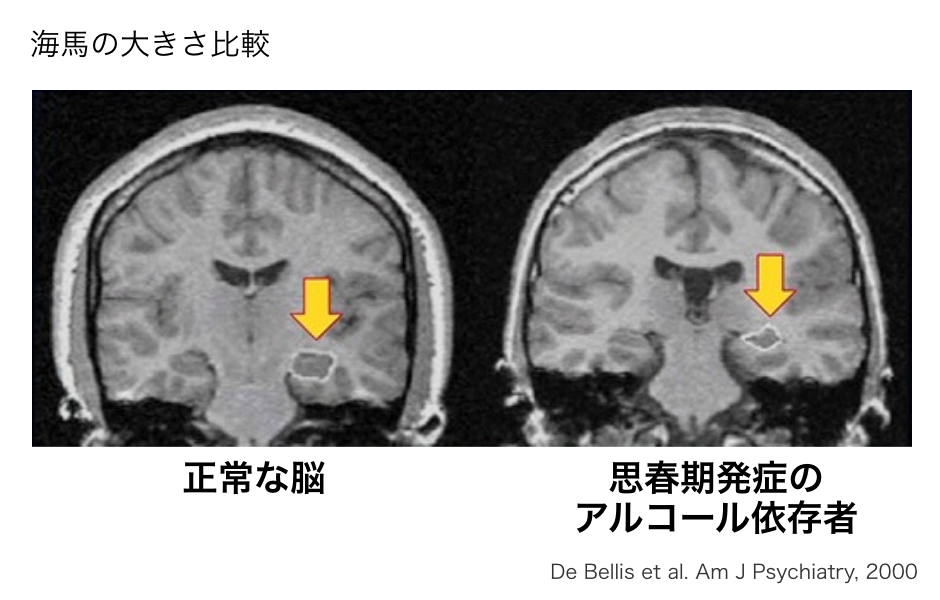

また、思春期からアルコールを大量に飲み続けると、記憶を蓄える海馬が減ってしまい、記憶力が低下してしまうという取り返しのつかない結果を招くのです。

性機能の発達に影響が!?

子どもの身体は思春期の頃に急激に発達しますが、性的な機能はまだまだ発展途中で、この時期に飲酒をしてしまうと、性ホルモンの量が減ってしまい、男子では勃起障害が女子では生理の乱れといった悪影響を及ぼすおそれがあるのです。

法律でも絶対ダメ!

日本の法律では、20歳未満だけでなく、親、そして酒類を扱うお店のそれぞれに対して、20歳未満への飲酒を禁じています。

- 20歳未満

- 「未成年者飲酒禁止法」によって、20歳未満の飲酒が禁じられています。

- 親

- 「親権者には未成年者の飲酒を抑止する義務と責任がある」としています。

- 酒類を扱うお店

- 酒類を扱う業者は、20歳未満が飲むと知っていて、20歳未満に酒類を売ったり、与えたりした場合、罰せられます。

さらに酒税法の規定により、酒類の販売免許が取り消されることもあります。

これらを記している「未成年者飲酒禁止法」の特徴は、飲酒した20歳未満本人が罰せられるのではなく、周りの大人の責任とされていることです。

2022年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。

国ごとに異なる飲酒の法律

世界の国々を見ると各国の風土や文化、宗教などにより、飲酒に関する法律もさまざまですが、若年者の飲酒は多くの国々で禁止されています。その一方で、宗教によって大人の飲酒を禁止している国もあります。

| 国名 | 法定飲酒年齢 | ||

|---|---|---|---|

| ビール | ワイン | 蒸留酒 | |

| ドイツ、フランス | 16歳 | 16歳 | 18歳 |

| イギリス | ビール、シードル(リンゴ酒)などで食事を伴う場合は16歳、その他は18歳 | ||

| オーストラリア、チェコ、デンマーク、ブラジル、シンガポール、ニュージーランド、ポルトガル、イタリア、スペイン | 18歳 | ||

| ノルウェー | 18歳 | 18歳 | 20歳 |

| カナダ、韓国 | 19歳(一部の州では18歳) | ||

| 日本 | 20歳 | ||

| アメリカ | 21歳 | ||

| エジプト | 18歳 | 21歳 | 21歳 |

| サウジアラビア、イラン | 宗教的戒律にのっとり、飲酒自体を禁止 | ||

20歳未満は大人が守ろう

20歳未満飲酒の危険性を理解して、社会全体で防止の意識を高めましょう

20歳未満の人が飲酒をすると、脳や身体に悪い影響を与えるだけでなく、学校生活への不適応や学業不振などにつながります。

健康な人生、そして豊かな人間関係をつくれるよう、20歳未満の飲酒はなんとしても社会全体で防止する必要があるのです。

20歳未満の飲酒は大人の責任

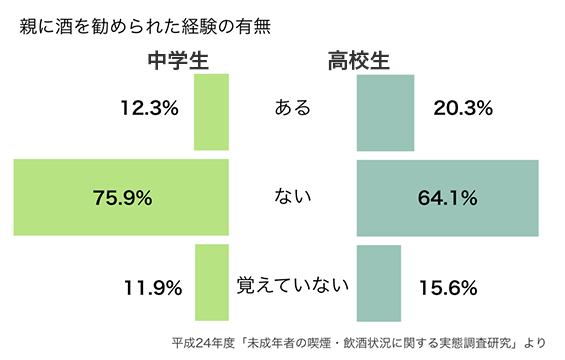

20歳未満がお酒を飲む動機で最も多いのは“家族のすすめ”という調査結果もあります。

本人の自覚はもとより、大人が20歳未満飲酒についてしっかりと学び、どうしてダメなのか20歳未満にしっかりと納得させられるようになりましょう。

ライフスキル(お酒の上手な断り方)

友達や家族、大人がお酒を誘ってきたときは、ハッキリと断りましょう。

- 友達が誘ってきたとき

- もし友達がお酒を誘ってきたときは、「お酒は身体によくないから、飲まないんだ。」などと、ハッキリと意思を伝えましょう。

- 家族が誘ってきたとき

- お正月などに家族がお酒を誘ってきたときは、「大人(または20歳)になったら誘ってね!」などと、当たり前の事実を織り交ぜて伝えましょう。

- 大人が誘ってきたとき

- 街角などで大人がお酒を誘ってきたときは、「20歳未満にお酒を勧めると罰せられるよ!」などと、法律を理由に伝えましょう。

いずれの場合も、断ってもしつこく勧められるときは、その場を立ち去るのもひとつの手段です。

20代とお酒

お酒は、酔いのメカニズムやアルコール代謝のしくみなど、正しい知識で適切に飲めば、楽しい時間や素敵な出来事をもたらしてくれます。でも、誤った知識で飲み方を間違えると危険な飲み物になってしまいますので、正しく楽しいお酒の飲み方を学びましょう。

量だけではない、お酒の“適正”

酔いの程度は、血中アルコール濃度によって変わります。したがって、アルコールの種類は関係なく、摂取した純アルコール濃度に比例します。通常、アルコール濃度が最高度に達するまでには、飲酒してからおよそ30分から2時間かかるといわれています。そのため、アルコールを大量に飲んでいても、どれだけ多くの量を飲んだのか、本人も周りの人たちも気づかないのです。

また、アルコールは、なにも食べないで飲むと吸収が速く、すぐに酔いが回る上、胃壁などを荒らしてしまうこともあります。

これに対して、食べながら飲むと、アルコールはゆっくりと吸収される上、血中アルコール濃度の上昇も抑えられるため、ほろ酔い期が長く続き、気分爽快で身体にもイイのです。このように、お酒は量だけでなく、適正な飲み方がとても大切なのです。

その場の雰囲気を盛り立て、大量のアルコールを一気に摂取すると、場合によっては呼吸困難など危険な状態を引き起こす急性アルコール中毒になります。

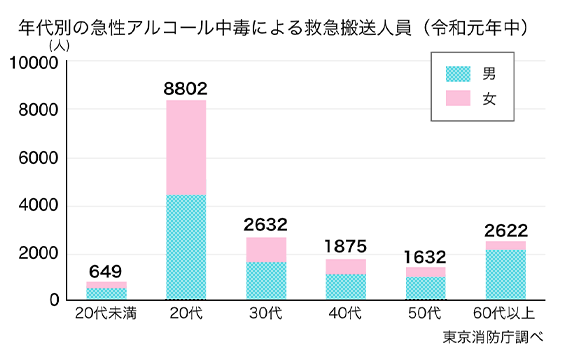

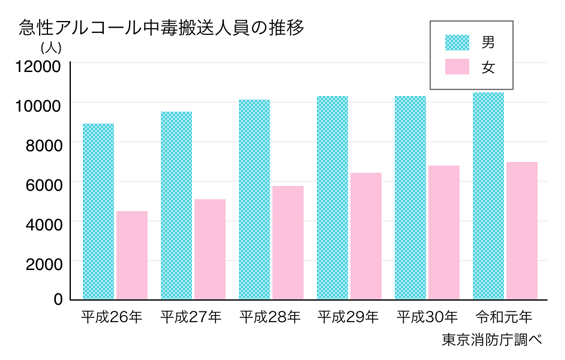

この急性アルコール中毒で病院に運ばれる人は非常に多く、東京都内だけでも年間1万7千人以上の人が救急車で運ばれており、その約半数が20代の若者と20歳未満で占められています。

死の危険のある「イッキ飲み」は殺人行為になりかねません。

他人に飲酒を強要せず、人それぞれのペースを尊重し、正しく飲みましょう。

適正飲酒は若いうちに身に付けよう

お酒は、「Slow Drink(スロードリンク)」がおススメ。

スロードリンクとは、お酒の時間をゆっくりと楽しむこと。だれかと語り合いながら、食事のおいしさによろこび、ほどよく飲んで、スマートに心地よく過ごす。飲む「量」ではなく、流れる「時」に心が満たされる、これからの時代のお酒の楽しみ方です。

高齢者が陥りやすい問題

一般に高齢になるほど、アルコールの代謝能力が低下し、血中アルコール濃度が上昇しやすく、酔いやすくなります。しかし、中には代謝機能が低下したことに気付かず、若い時と同じ酒量を続けることで、臓器に障害を起こしやすくなります。

お酒とより長く付き合うためには、今の自分を知ることが大切です。自分に合った適量を心がけ、定期的な健康診断で自分の体調を知り、安心してお酒を楽しみましょう。

なお、近年では高齢者のアルコール依存症も増加しています。生きがいの喪失や配偶者を失った悲しみなど、寂しさや孤立感がその引き金となります。特に男性は、退職による孤立感を深めるようです。

高齢者のアルコール依存症は、肝臓障害や末梢神経炎などの身体合併症を引き起こします。依存症に陥らないためにも、若い時から正しいお酒の飲み方を知っておくことが大切ですが、体を動かしたり趣味を楽しむなど、社会とのつながりを保つようにしましょう。