生物資源の取り組み

持続可能な生物資源利用

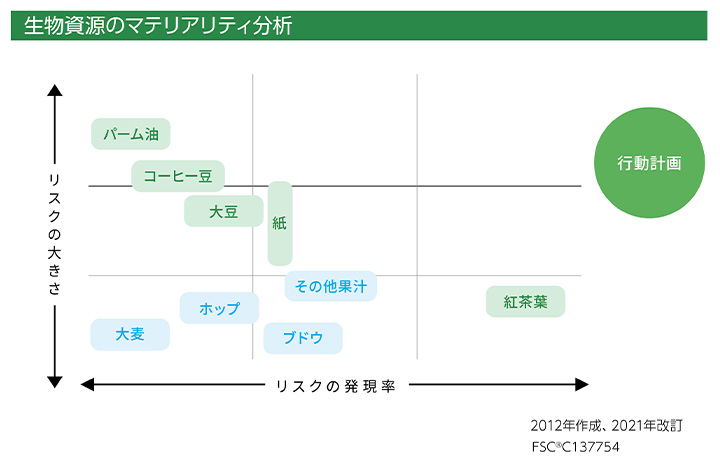

科学的なツールを活用し、自然資本の特性を理解したうえで、リスクと機会を分析・評価し、生物資源の課題解決を進めてきました。原料農産物は産地固有の個性がそのまま商品に反映される場合も多く、特定の「場所」が生み出す農作物への「依存性」というローカルな視点と、気候変動が原料農産物の収量や品質に大きな影響を与えるというグローバルな視点の両方が必要です。TCFD提言に基づくシナリオ分析に加えて、TNFD開示フレームワークが提唱するプロセスも活用しています。さらに、気候変動と自然資本のトレードオフも考慮し、統合的(holistic)に解決するアプローチを発展させていきます。

- 主な活動

-

- 「キリングループ持続可能な生物資源利用行動計画」(2013年制定)を2021年9月に改定し、従来の「紅茶」、「紙」、「パーム油」に、「コーヒー」、「大豆」を対象に追加

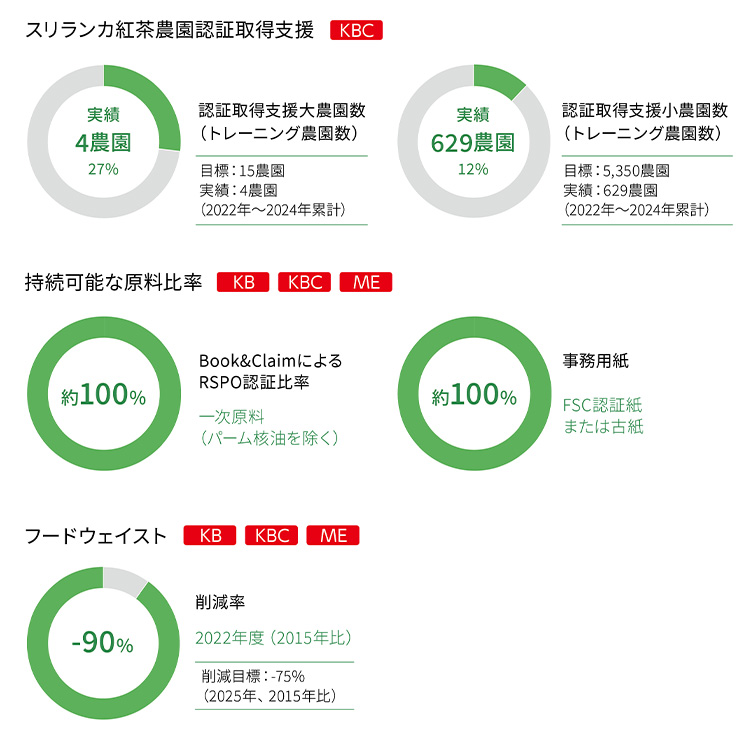

- スリランカ国内の大農園を対象にレインフォレストアライアンス認証取得支援トレーニングを実施(4農園:2022~2024年累計)

- 認証農園の茶葉を使った通年商品を発売開始(2021年~)

- スリランカ紅茶農園において環境再生型農業を促進するためのツールとして"リジェネラティブ・ティー・スコアカード"をレインフォレスト・アライアンスと共に開発(2023年~)

- スリランカ野生生物保護のための教育プログラムに200名以上参加(2021年)

- レインフォレスト・アライアンス認証取得支援をベトナムのコーヒー農園に拡大(2020年)し、350農家が新認証制度へ移行完了、309農家が認証取得(2022年末)

- 国内飲料事業の事務用紙でFSC認証紙または古紙使用比率100%を達成(2020年)・維持

- シャトー・メルシャン 椀子ヴィンヤードが30by30に資する環境省自然共生サイトに認定(2023年)

- TNFDフレームワークβ版のLEAPアプローチによる世界に先駆けた開示(2022年)、TNFDとともにシナリオ分析を実施(2023年)

目標

スリランカ紅茶農園認証取得支援に関する目標(CSVコミットメント:2022年~2024年累計)

- 大トレーニング大農園数

- 15農園

- 小トレーニング小農園数

- 5,350農園

実績

生物資源のマテリアリティ分析

紅茶農園

レインフォレスト・アライアンス認証取得支援

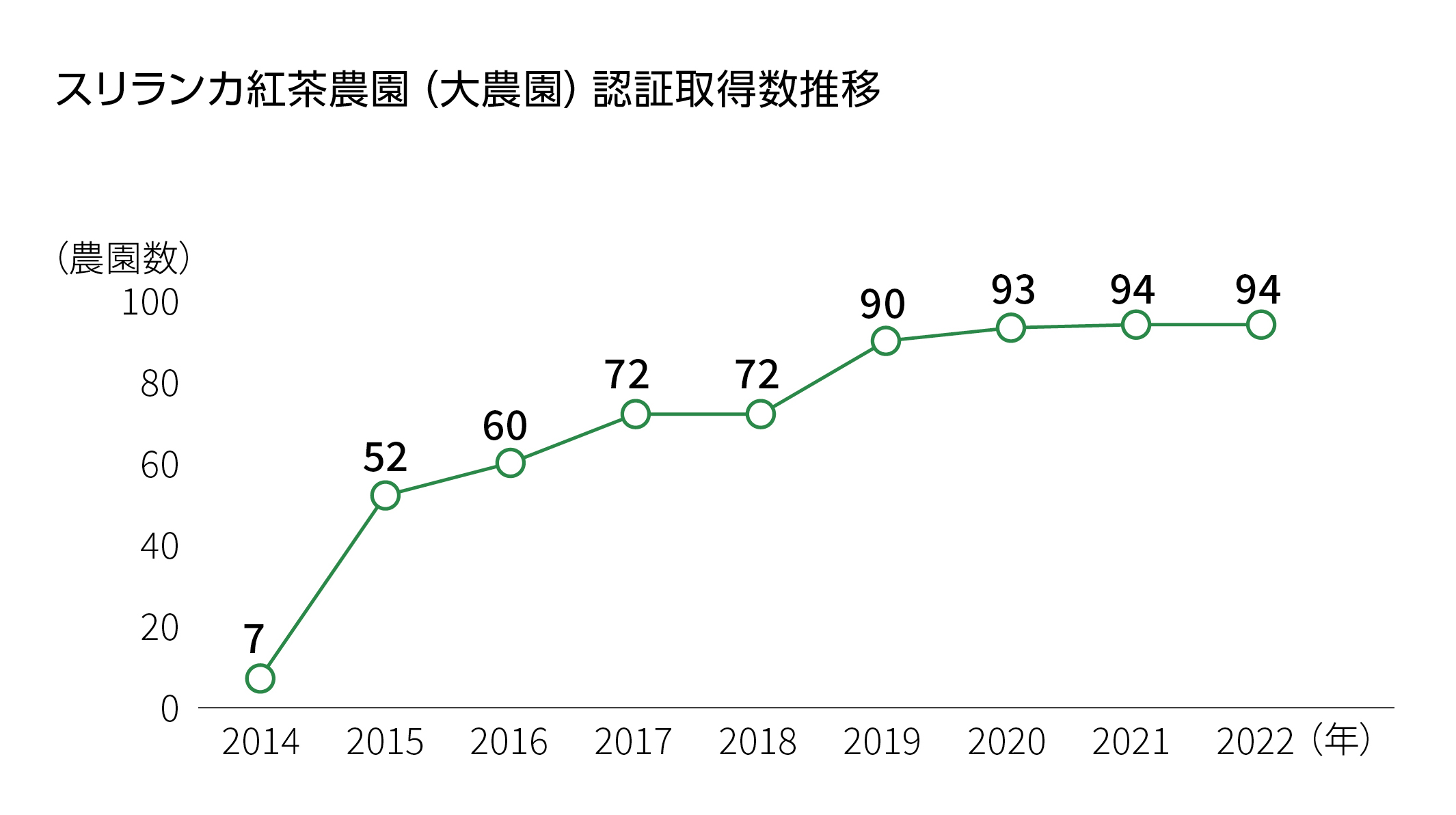

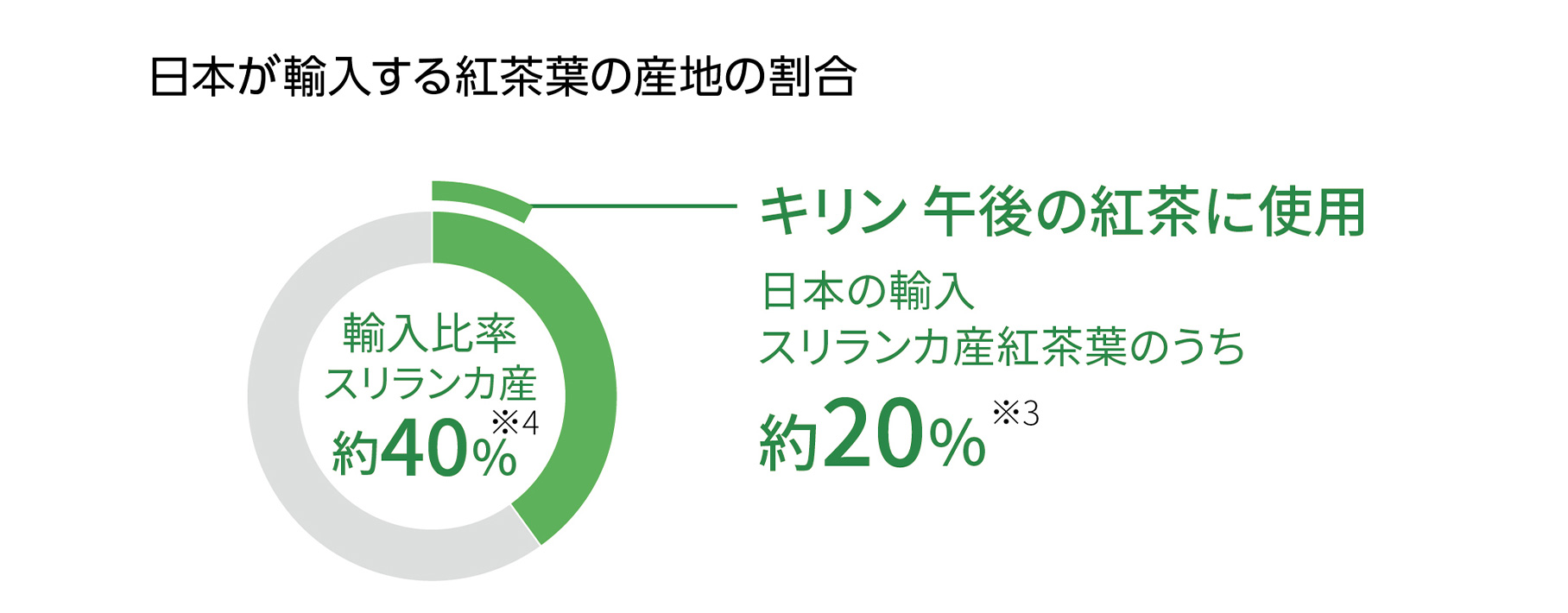

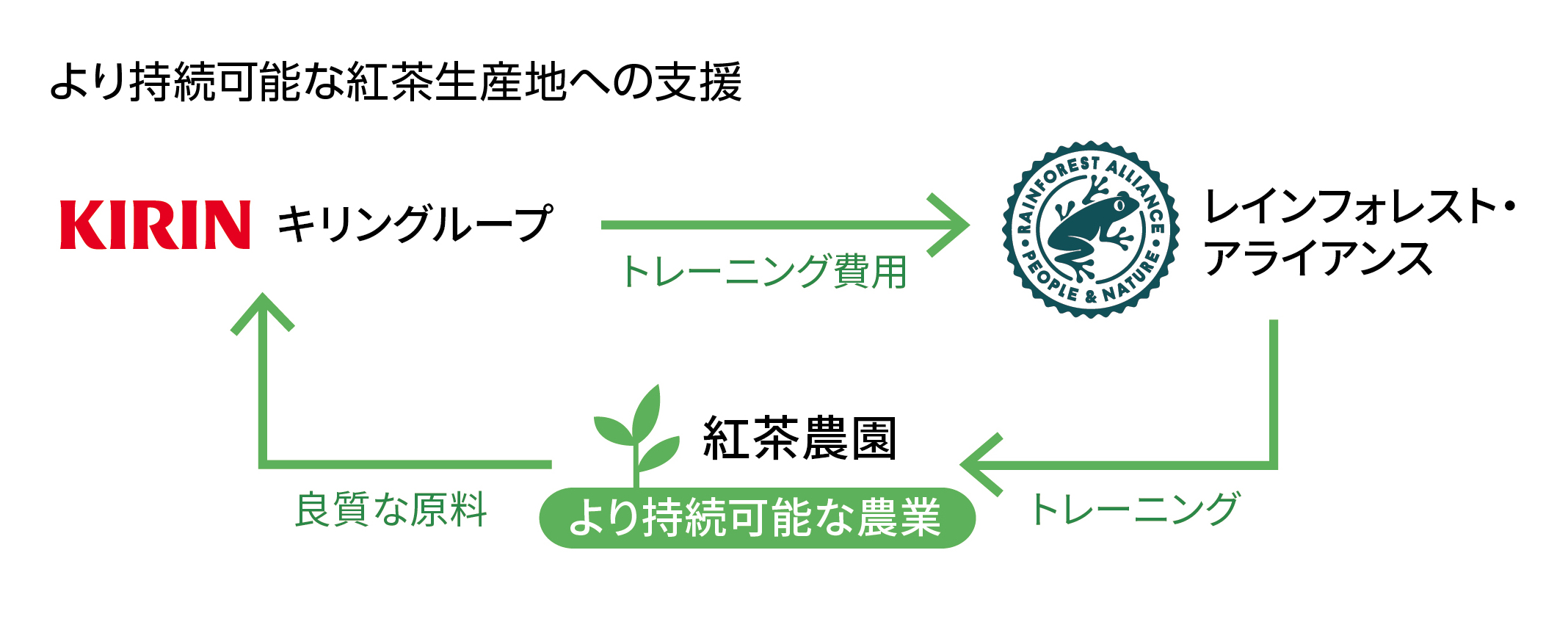

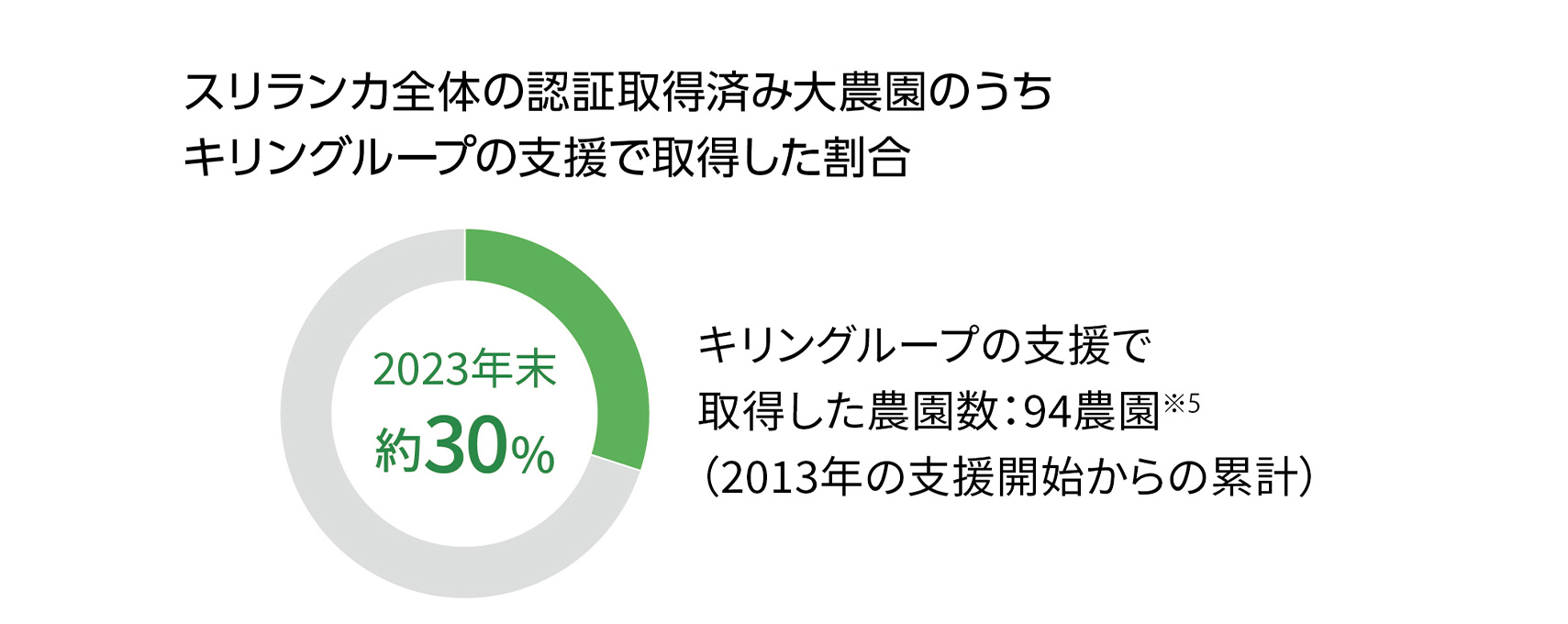

キリングループは、2013年からスリランカの紅茶農園へのレインフォレスト・アライアンス認証※1取得支援を行っています。2023年末まででスリランカの認証取得済み紅茶大農園の約30%に相当する累計94農園が支援によって認証を取得し、2021年8月には認証農園の茶葉を使った通年商品の販売も開始しました。国内紅茶市場で約5割※2のシェアを占める日本の紅茶飲料売上No.1ブランドである「キリン 午後の紅茶」は、発売当時から主要な原料としてスリランカの紅茶葉を使っています。2023年の時点では、日本が輸入するスリランカ産紅茶葉のうち約2割※3が「キリン 午後の紅茶」に使われていました。持続的な調達のために、認証農園の茶葉を購入することも検討しましたが、当時スリランカは内戦終了直後であり独力でトレーニングを受けることのできる農園が限られていることが分かりました。そこで、独力で対応できない農園を取り残すのではなく、できるだけ多くのスリランカの紅茶農園に対して認証取得支援を行うことで生産地全体の持続性にポジティブインパクトを生み出すことにしました。

- ※1自然と作り手を守りながら、より持続可能な農法に取り組むと認められた農園に与えられる認証 https://www.rainforest-alliance.org/lang/ja

- ※2インテージSRI+ 紅茶ドリンク市場 2023年 累計販売金額・金額シェア

- ※3キリン調べ

- ※4財務省通関統計

- ※52023年に1農園が認証継続を断念

トレーニング内容

スリランカでは気候変動の影響を大きく受けて、干ばつと大雨が頻発しています。都市化や工業化、不適切な土地利用により土壌の侵食や流出も大きな問題となっています。紅茶農園は日当たりの良い急峻な斜面にあることが多いため、大雨が降ると肥沃な土壌が流出するだけではなく、地滑りが発生して農園に住んでいる人々の命が失われる例もでてきています。“地面を草で覆うこと(カバークロップ)”は生態系を豊かにするだけではなく、大雨で直接雨が地面に当たらないようにする土壌流出防止効果や渇水時の保水効果など、気候変動への適応策としても有効です。トレーニングでは茶の栽培に悪い影響のある草を見分ける方法を教え、茶園の地面が根の深い良い草で覆われるように指導します。トレーニングでは、農薬や肥料の使用量を抑えながら収量を上げる科学的な方法を指導することで、森林を守るだけではなく、農薬や肥料に対する支出削減により農園の収益も向上し、茶葉の安全性も高まります。

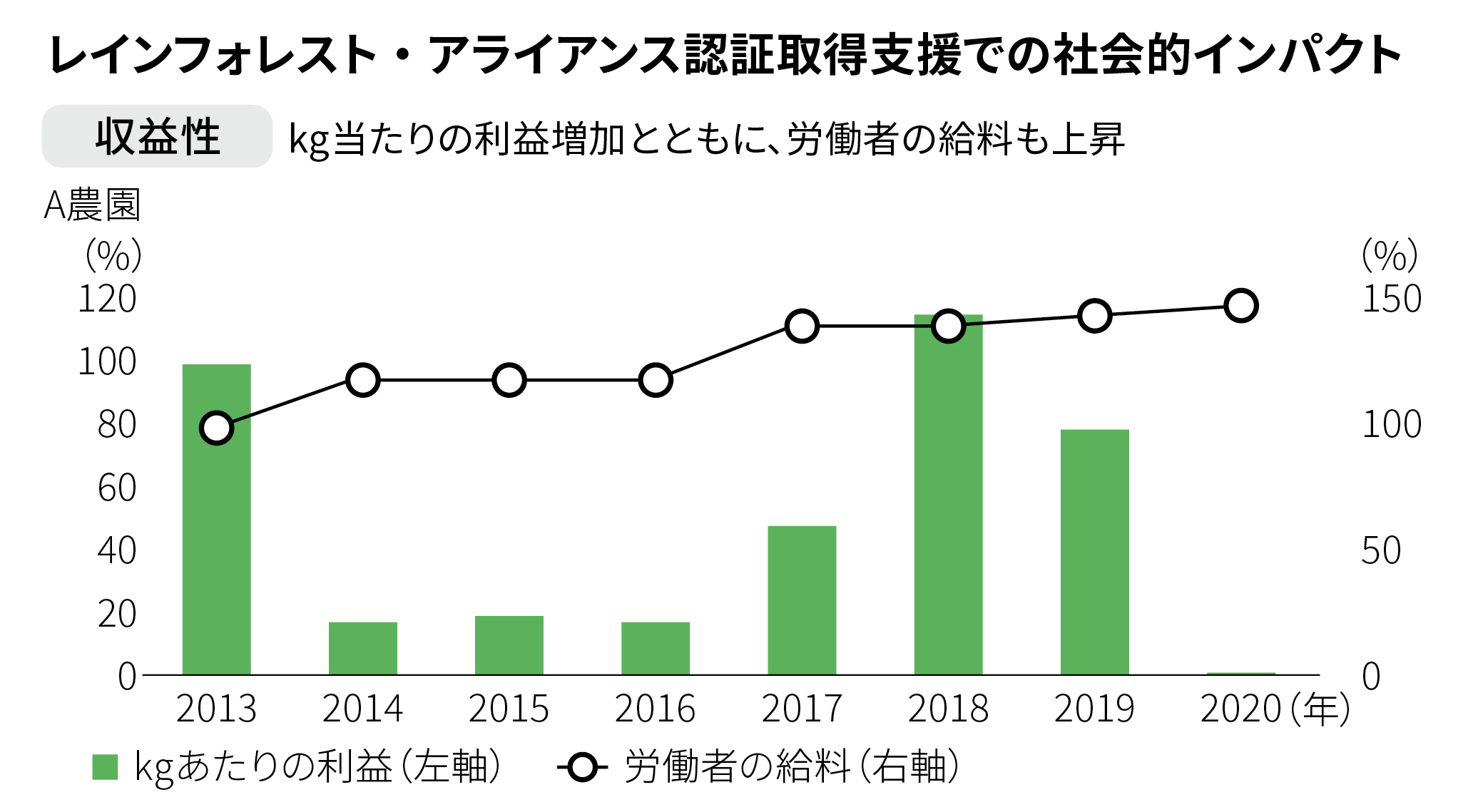

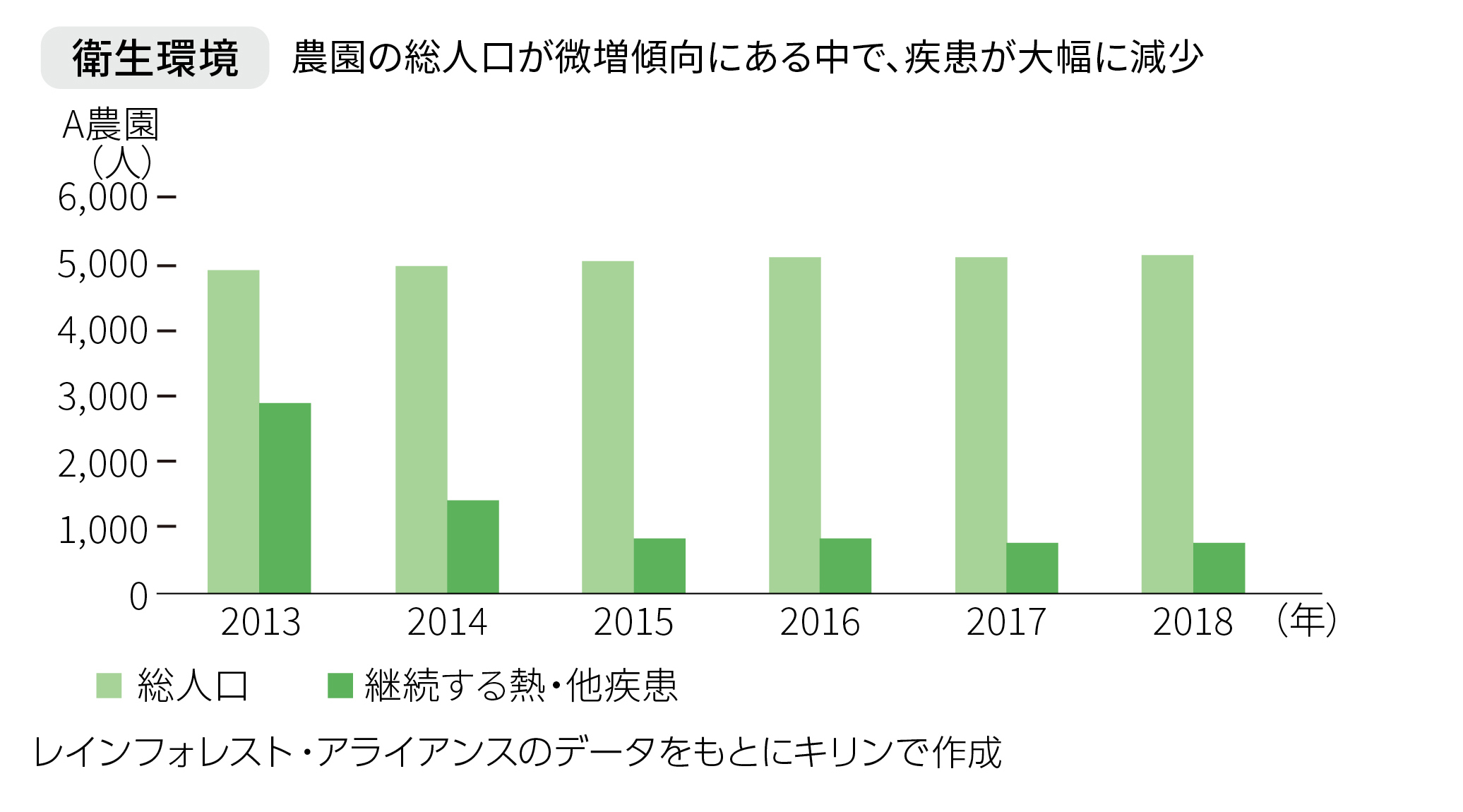

認証取得による社会・経済的インパクト

特定の農園のデータですが、一部地域では、認証取得支援が、農園と農園労働者に対して財務的にも社会的にもポジティブなインパクトを与え、原料生産地をより持続可能にしている事例が生まれています。

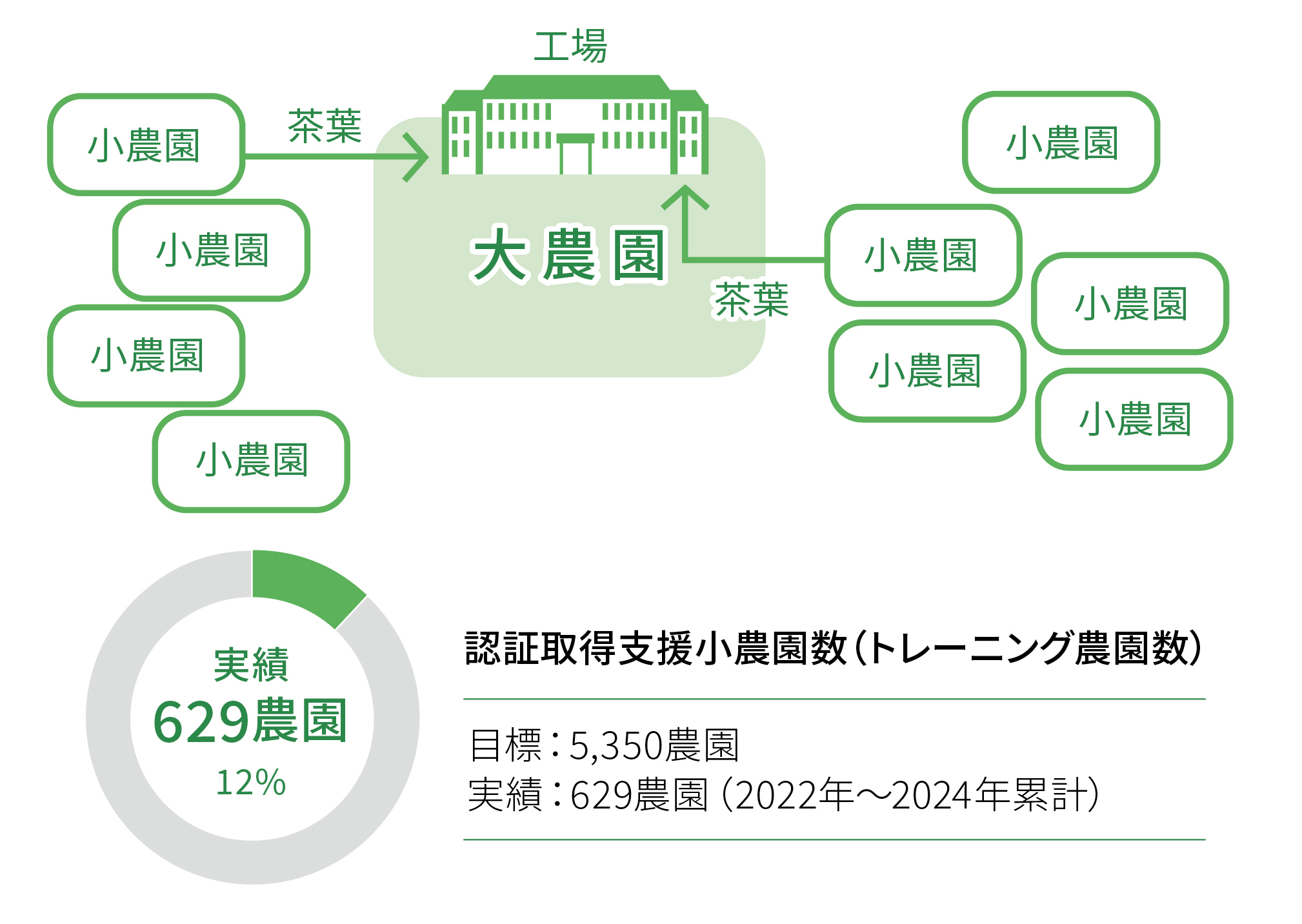

小農園への認証取得支援

2018年からは小農園の認証取得支援を開始し、2023年末で620の農園にトレーニングを実施しています。2022年~2024年で累計5,350農園にトレーニングを実施する予定です。

スリランカには家族経営の小農園が多数あり、その数は数十万といわれています。小農園で生産された紅茶葉は国の資格を有するコレクターによって集められ、近くの大農園に売却され、大農園の工場で加工され出荷されます。大農園によっては、工場で加工する茶葉の半分以上を小農園に依存している場合があり、茶葉生産地の持続可能性向上のためには小農園の認証取得も必要であると判断しました。

小農園の認証取得に向けたトレーニングでは、複数の小農園を組織化してチームを作りリーダーを決めます。現地のトレーナーが最初にリーダーを教育し、このリーダーがチームの小農園を教育して認証基準を習得していきます。小農園の組織化から始める必要があるため、実際のトレーニングを開始するまでには時間がかかる場合が多く、大農園の認証取得に比べると難易度は高いと言えます。

スリランカ小学校への図書寄贈

「キリン 午後の紅茶」発売20周年の翌年にあたる2007年より、スリランカの紅茶農園との結びつきをさらに深め、紅茶葉を安定してつくり続けていただくために「キリン スリランカフレンドシッププロジェクト」を始動させました。スリランカの茶の産地は山岳地帯が多いです。この地方の学校では、日本では当たり前のように置かれている学級文庫や充実した図書室がないのが一般的です。キリングループでは、茶園で働いている方々のお子さんが通う小学校に良質な図書の寄贈活動を行い、子どもたちの学力向上や、将来への夢を描くお手伝いを続けています。これまで242校に寄贈し、今後も継続的に配布先の学校を増やしていく予定です。

ブドウ畑

日本ワインのブドウ畑はネイチャー・ポジティブ 椀子ヴィンヤード

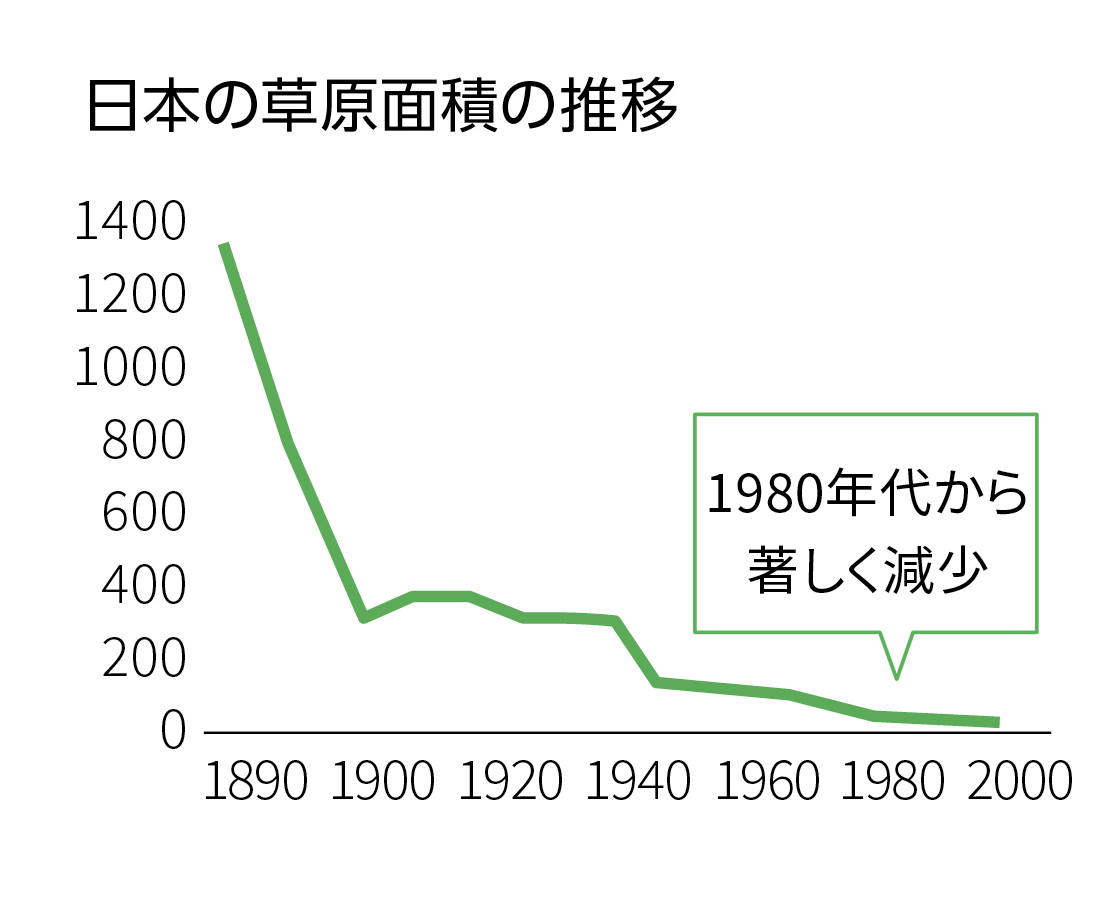

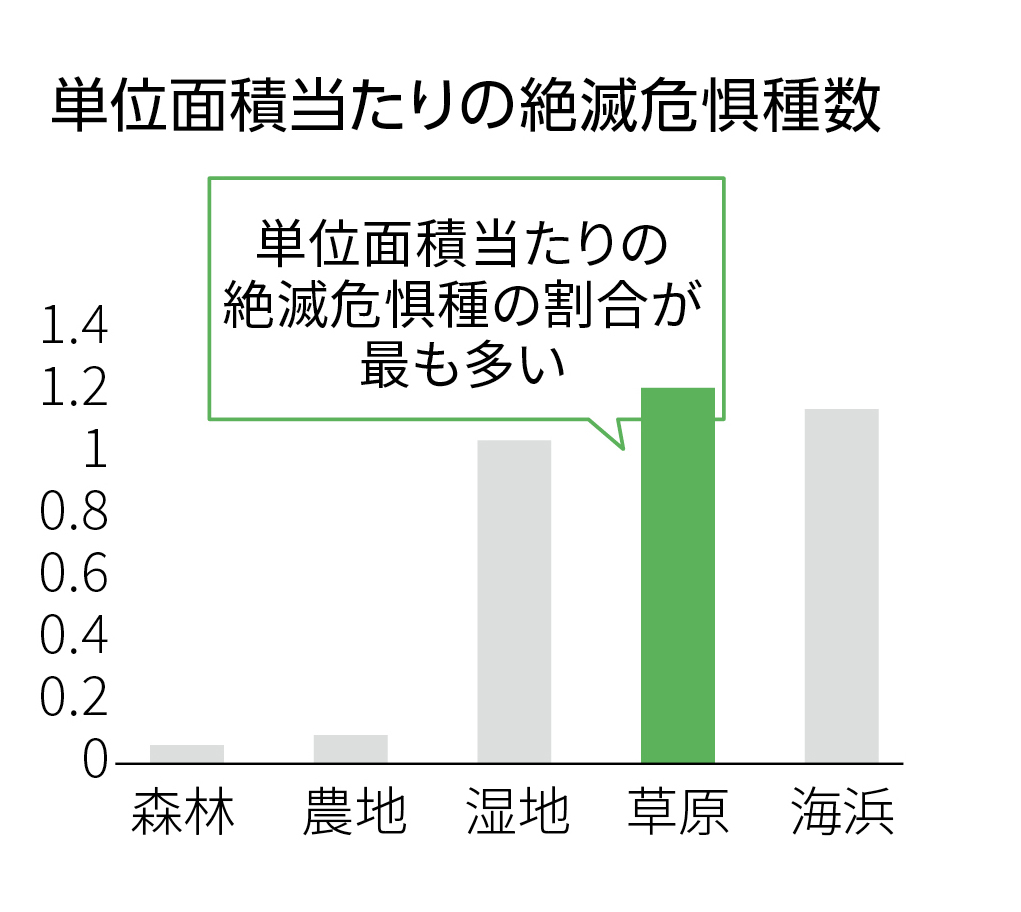

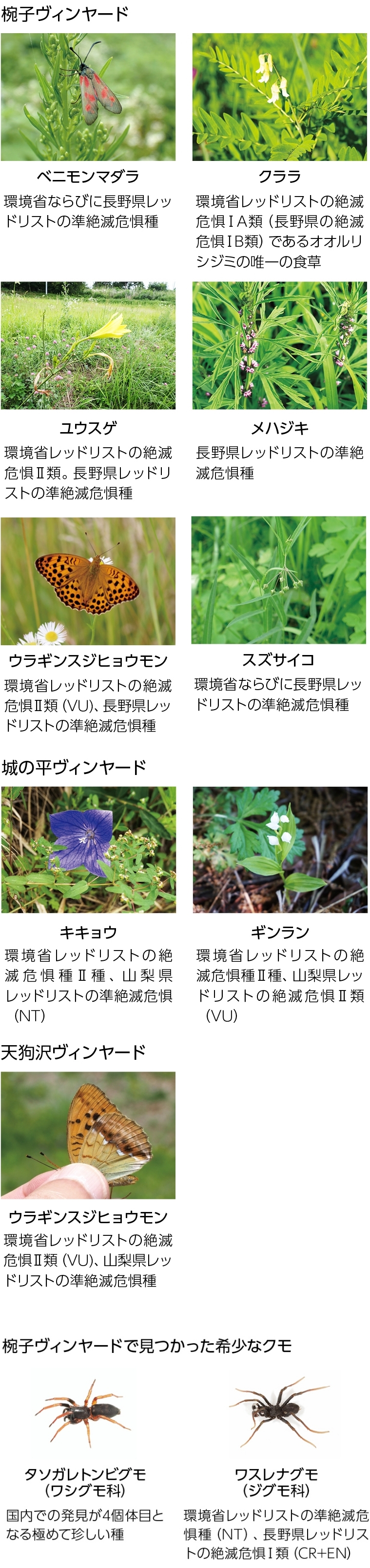

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(以後、農研機構)の研究員を招き、長野県上田市丸子地区陣場台地にあるシャトー・メルシャン椀子ヴィンヤードで2014年から実施している生態系調査で、環境省のレッドデータブックに掲載されている絶滅危惧種を含む昆虫168種、植物289種を確認しています。山梨県甲州市勝沼の城の平ヴィンヤードでも、絶滅危惧種を含む多くの希少種が見つかっています。日本ワインのために遊休荒廃地を草生栽培のブドウ畑に転換することは、事業の拡大に寄与するとともに、現代の日本に貴重な草原を創出し、豊かな里地里山の環境を広げ、守ることにもつながっています。自然には、人の手がかけられていくからこそ守られていく“二次的自然”と呼ばれる形態があります。その代表例が草原です。日本ワインのためのブドウ畑は垣根仕立ての草生栽培のために定期的に下草刈りを行いますが、このことが畑を良質で広大な草原として機能させ、繁殖力の強い植物が優勢になることなく在来種や希少種も生育できる環境を作ります。椀子ヴィンヤードは、COP15で採択されたグローバル目標「2030年までに陸域の30%ならびに海域の30%を保護する」(30by30)の対象である「保護地域以外で生物多様性保全に資する地域(OECMs:Other Effective area-based Conservation Measures)」に位置づけられる予定です。130年前には日本国土の約30%を占めていたという草原ですが、今は国土の1%にまで減少しています。草原は、単位面積あたりの絶滅危惧植物の割合が極めて高く(下図参照)、生物多様性を保全する上で貴重な役割を果たしています。2023年10月に民間や自治体などが所有している生物多様性の高い地域である“自然共生サイト”において、事業として農作物を栽培している場所としてはその時点で唯一環境省から認定を受けました。今後、環境省がOECMsとして国際データベースに登録し、COP15の世界目標に貢献できる予定です。シャトー・メルシャンの他のヴィンヤードについても、順次“自然共生サイト”として申請予定です。

ブドウ畑生態系調査に関連する農研機構の論文は以下のとおりです。

-

耕作放棄果樹園から造成したワイン用ブドウ園におけるチョウ類の多様性

Koichi TANAKA, Yoshinobu Kusumoto (2022) Butterfly diversity in a vineyard developed from abandoned orchards. Nodai Entomology 3: 1-7.

https://www.nodai.ac.jp/agri/original/konken/shigen/publication/nodaient_contents/contents/3/3-1.pdf

-

ヴィンヤードの鳥類の多様性

Naoki KATAYAMA, Hiroshi UCHIDA, Yoshinobu KUSUMOTO, Tomohiko IIDA(2022) Bird use of fruit orchards and vineyards in Japan: Mitigating a knowledge gap with a systematic review of published and grey literature, ORNITHOLOGICAL SCIENCE, 21(1), 93-114

https://www.jstage.jst.go.jp/article/osj/21/1/21_93/_article/-char/ja/

-

椀子ヴィンヤードでの珍しいクモの記録

馬場友希 (2022) タソガレトンビグモの日本4例目の記録. ニッチェライフ 9: 91-92.

椀子ヴィンヤードではクモの生態系調査も行っています。ブドウ畑でのクモ調査は日本初です。長野県内で初めて見つかったクモや、レッドデータブックに載る絶滅危惧種、日本での発見が4例目となる珍しいクモの生息が確認されています。

遊休荒廃地からブドウ畑に転換する過程の調査 天狗沢ヴィンヤード

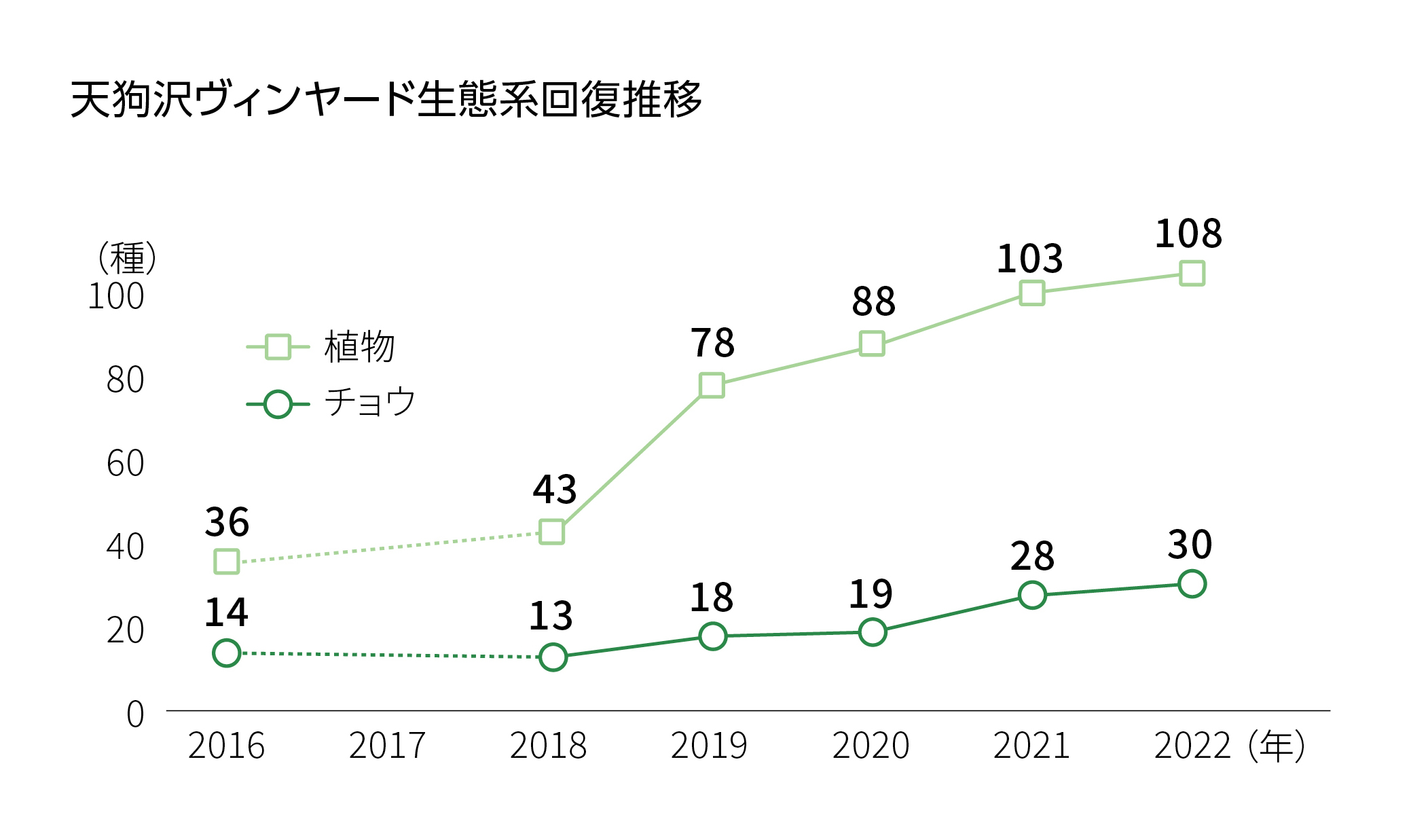

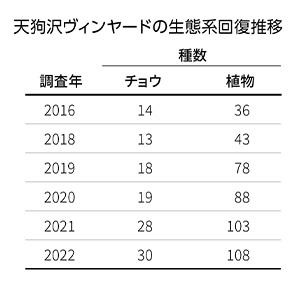

山梨県甲州市の天狗沢ヴィンヤードでは、遊休荒廃地を草生栽培のブドウ畑に転換し、ブドウが収穫できるに至るまでの経過を見てきました。農研機構との農地開拓前からの生態系遷移の共同研究は、世界でも貴重なものだと言われています。椀子ヴィンヤードや城の平ヴィンヤードでは、整備されたブドウ畑の状態でしか調査ができませんが、天狗沢ヴィンヤードでは造成前の遊休荒廃地の状態から観測ができています。

この調査結果により、遊休荒廃地をブドウ畑として整備することで生態系を豊かにしていることが確認できたと考えています。開墾前の2016年に調査したところは、シカ食害の影響で極めて多様性の乏しい昆虫相や植物相しか見つかりませんでした。しかし、2017年に開墾し、柵で囲って以降鹿食害が減り、ブドウ畑らしい景色に変わっていくにつれ生態系が豊かになっていく過程が見えてきています。

植生調査では、2021年には確認できた種数が前年の88種から103種まで増え、2022年には108種になるなど、良質な草原としてある程度完成した状態になったと言えます。昆虫調査でも、2021年には環境省と山梨県のレッドデータブックに載る絶滅危惧種であるウラギンスジヒョウモンが見つかり、2021年には前年の16種から一気に28種まで増え、2022年は30種となりました。

畑での生物多様性評価の高度化と炭素貯蔵効果の評価の共同研究

キリングループは、椀子ヴィンヤードでブドウ畑の生物多様性評価の一層の高度化と、気候変動の緩和策である炭素貯留効果を評価する共同研究を農研機構とともに2024年3月より新たに開始しました。生物多様性評価の高度化では、「椀子ヴィンヤード」で豊かな生態系が回復・維持されることがヴィンヤードの位置する陣場台地やその周辺の生態系に与える貢献の分析・評価と、草生栽培が高品質なブドウの安定した栽培にも寄与できる可能性の探索を行います。気候変動対応としては、環境再生型農業※1の知見蓄積を行っていく予定です。世界中で排出されているGHGの4分の1が農業由来と言われており、キリングループでもScope3の約25%が原料である農産物由来です。このような背景から、ブドウ畑から排出されるGHGの正確な測定と把握、ヴィンヤードの剪定残渣※2などを活用したバイオ炭※3による炭素貯留効果の評価を行います。環境再生型農業での気候変動対応策としての可能性を評価し、他の農産物への展開も検討していきます。

- ※1農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業

- ※2剪定したブドウの枝

- ※3燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物で、土壌への炭素貯留効果とともに土壌の透水性を改善する効果が認められている土壌改良資材

コーヒー農園

キリングループは、2020年からベトナムのコーヒー農園に対してレインフォレスト・アライアンス認証の取得支援を開始しました。2013年よりスリランカの紅茶農園に対して行っている認証取得支援の知見を生かして、ベトナムのコーヒー農園に活動を広げたものです。2022年末までに、ロブスタ種の農家350軒が新たに認証を取得し、レインフォレスト・アライアンスと合併する前のUTZの認証を取得していたアラビカ種の農家309軒がレインフォレスト・アライアンス認証への移行を完了しています。支援開始直後の2020年春から、新型コロナウイルス(COVID19)の世界的な感染拡大によって現地訪問が難しい日々が続きました。2022年10月に、ベトナムおよび日本における渡航制限がほぼ撤廃されたのを機に、標高1500mに位置する中南部のラムドン省の省都ダラットにある支援先の小農園を訪問しました。訪問先では、政府からコーヒー農家になることを推奨されたものの技術指導がほとんどされていないことで農業への知見が農家に乏しいことが分かり、認証取得のトレーニングが一定程度コーヒー農園の持続可能性に寄与していることが確認できました。2024年からは活動フィールドをベトナムのザライ県に移し、3年間で1,400のロブスタ種の生産農家の認証取得を支援する予定です。この活動では、総合害虫管理(IPM)と環境再生型農業、水源保全活動にフォーカスする予定です。コーヒー殻や農業廃棄物などを活用することで小農園が自律的にバイオ肥料を作り化学肥料を削減するためのトレーニングを実施し、農家の支出削減への貢献を目指します。日陰栽培や防風林のための苗を大量に提供し、カバークロップも実践することで土壌浸食の防止、地下水レベルの維持などに貢献し、生産性の向上にも寄与したいと考えています。

ホップ畑

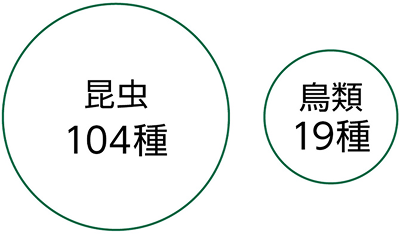

2014年から、遠野市の契約農家のホップ畑で生きもの調査を行い、2015年には昆虫類104種、鳥類19種を確認しました。ホップ畑は毎年耕耘するので畑自体に植生を豊かにする機能はありませんが、ホップを栽培するために防風林を作り維持してきたことや、ホップ畑が里地里山の豊かな生態系システムの1つとして機能し続けることが、植生の豊かさに寄与していると言えそうです。

パーム油

キリングループでは、製品の一部で原料としてパーム油を使用していますが、使用量がごく少量であり物理的に認証油を調達することが困難なため、持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)が承認する持続可能な認証油(パーム核油除く)の購入方式(Book & Claim方式)を利用して対応しています。「持続可能な生物資源利用行動計画」に従い、2013年から一次原料分を、2014年からは二次原料分についても定めた基準に従って使用量を算出し、その全量(パーム核油を除く)をRSPO認証油としています。

2018年3月にはRSPOに準会員として加盟し、2022年度からは正会員になりました。二次原料での日本市場における持続可能なパーム油の調達と消費を加速させるため、「持続可能なパーム油ネットワーク(JaSPON)」に2021年から加盟しています。

植物大量増殖技術

キリンの植物大量増殖技術は、世界的にも類例のない「茎の増殖法(器官培養法)」「芽の増殖法(PPR法)」「胚の増殖法(不定胚法)」「イモの増殖法(マイクロチューバー法)」の4つの要素技術から構成されている独自のものです。植物の増殖は通常は種子や挿し木などで行われますが、栽培時期が限られており増殖率は植物によってはかなり低くなります。しかし、キリンが独自に研究し開発した大量増殖技術によって、親植物と同じ形質をもつ優良植物を季節を問わず大量に増やすことが可能となります。

気候変動への対応

キリンが2018年から実施してきたTCFD提言に基づくシナリオ分析では、気候変動により原料となる多くの農産物で収量に大きな影響があることが分かりました。植物大量増殖技術は、環境変化に対応した品種の開発が進んだ場合に普及を早めるための増殖や、新品種や絶滅危惧種、有用な植物の大量増殖にも役立ち、農業の持続性にポジティブインパクトを与えることが期待されます。

紙・印刷物

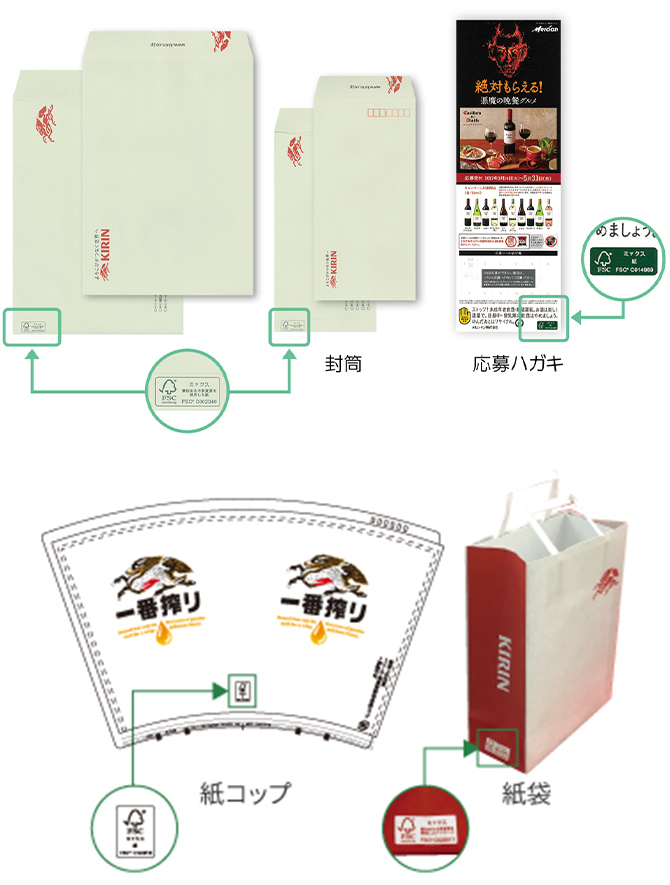

2017年2月に改定した「持続可能な生物資源利用行動計画」では、国内の飲料事業で紙容器に加えて、コピー用紙、封筒、名刺、会社案内などの印刷物などの事務用紙を対象として、2020年末までにFSC認証紙または古紙を使用した紙100%使用を目指すことを宣言し、2020年11月に100%切り替えが終わっています。

現在では、KIRINのロゴの付いた紙袋や懸賞用の応募ハガキ、試飲用の紙コップの一部についてもFSC認証紙の採用を進めています。

これらの活動を、今後は国内他事業、海外事業にも拡大していく予定です。

FSC®C137754

- ※1 FSC森林認証制度は、森林の適切な管理と持続可能な森林資源の利用と保全を図る制度です。FSCラベルは、森を守るマークです。

- ※2 上記情報は2022年6月末現在の情報です。封封筒・紙コップなどの写真は事象が発生した時点のものが含まれ、最新のものではない場合があります。

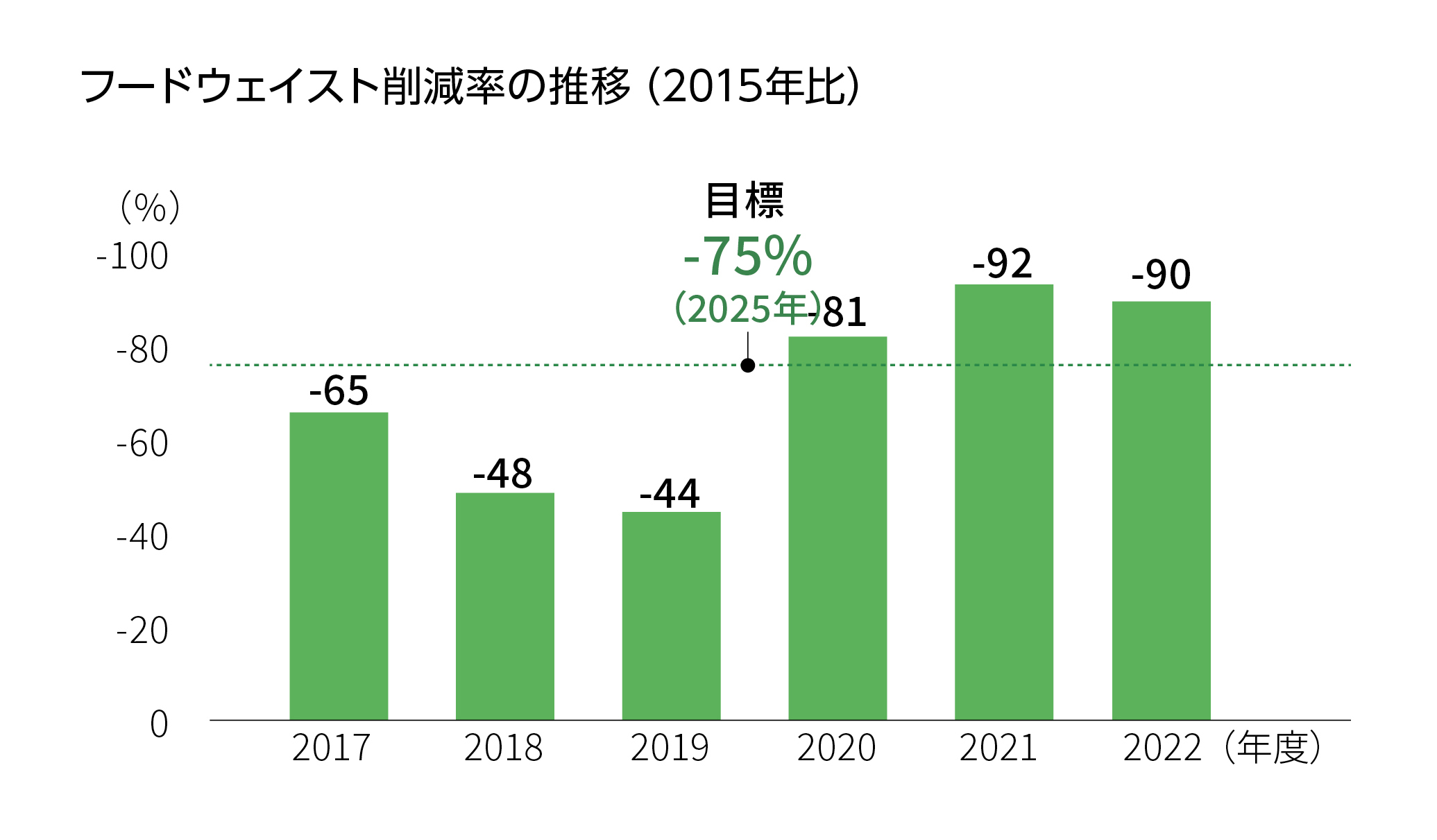

フードウェイスト削減と再資源化

製品廃棄ロス削減

廃棄ロスを継続的に削減するために、小売りなどの需要側の変動要因を工場や物流センターと緊密に情報共有するなどして需要予測を向上させることで、製造を最適化しています。加えて、販売数量目標を厳格に管理することにより、貴重な生物資源や容器包装が無駄にならないようにしています。

自治体やフードバンクへの継続的な余剰在庫品※寄贈支援

フードウェイスト削減に向けてさまざまな取り組みを行っていますが、商品の販売動向などからやむを得ず余剰在庫品※が発生する場合があります。キリンビバレッジでは2022年から、発生した余剰在庫品を自治体やフードバンクなどに寄贈し、必要とされている方々に有効活用いただいています。

- ※品質に問題がなく、賞味期限内であっても、お客さまの手に届くまでに時間がかかるために出荷ができない製品

再資源化

- ビール仕込粕の飼料化

- ビールや発泡酒などの製造工程で発生する仕込粕には栄養成分が残っているため、牛の飼料やキノコ培地などに有効利用されています。

- ビール酵母の食品化

- ライオンは引き続き、オーストラリアの発酵食品であるベジマイトの原料用としてビール酵母の提供を行っています。

- ブドウの搾り粕再利用

- ワインのためのブドウの搾り粕を、自社ブドウ畑の堆肥置場で一年間切り返しという作業を行うことで、堆肥にして有機肥料として利用しています。

焼酎粕の有効利用2015年より、メルシャン八代工場の焼酎製造過程で生じる蒸留残渣(焼酎粕)の一部を熊本県内の養豚業者に提供しています。2015年から2020年までの6年間で、7,158tの焼酎粕を家畜飼料として利用していただいています。2019年にキリンホールディングスとメルシャン、国立大学法人東京大学との共同研究により、焼酎粕が豚のストレスを低減し、豚肉の嗜好性を向上させることを世界で初めて確認し、焼酎粕の有効利用、価値化の可能性を示しました。さらに、家畜飼料だけでは日々発生する焼酎粕を処理しきれないため、堆肥の原料や、2022年からは活性汚泥の微生物栄養源として製紙工場で活用するなど、焼酎粕をできるだけ廃棄しないようにしています。2021年には家畜飼料として焼酎粕を活用する取り組みが評価され、八代工場は環境省主催の「令和3年度循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞しています。

自然回復支援

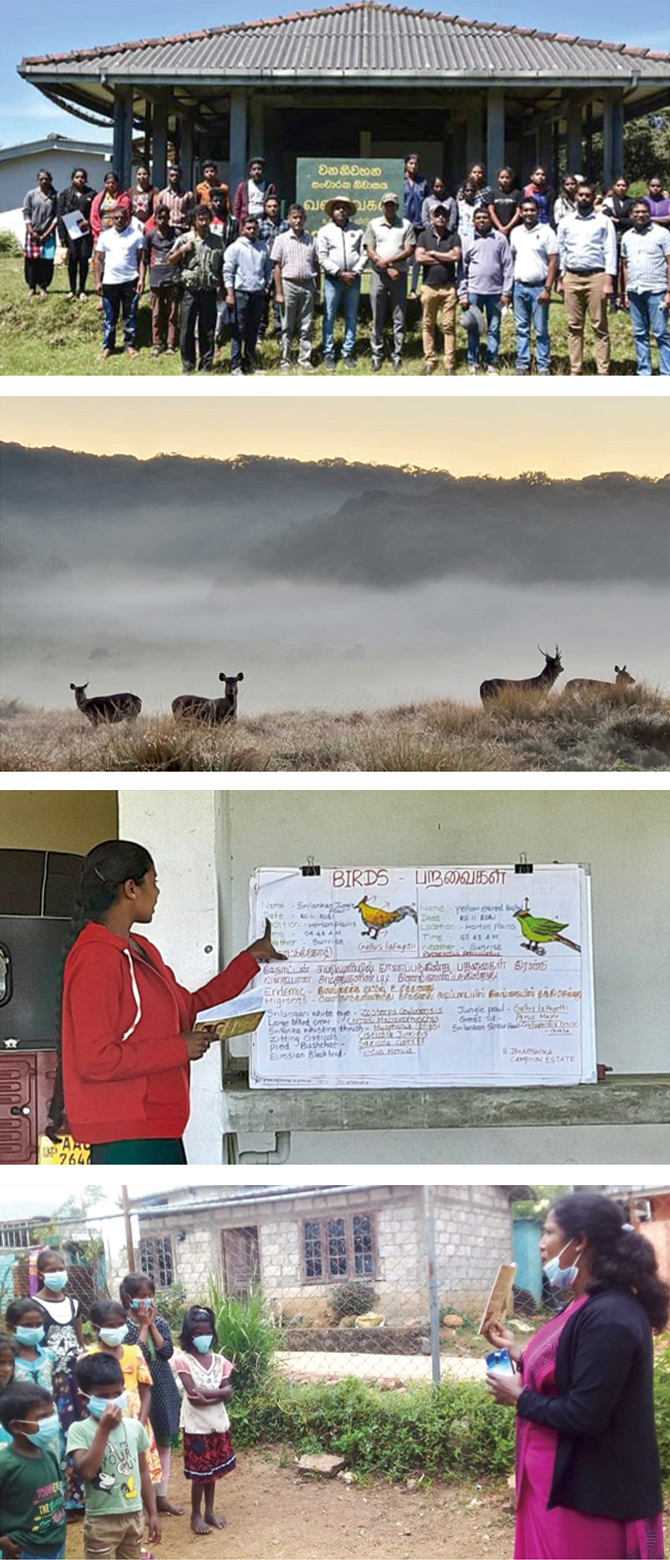

スリランカ野生生物保護のための教育プログラム

キリンビバレッジは、スリランカ紅茶農園の若者を対象とした野生生物保護のための教育プログラムに資金援助をしています。スリランカの生態系で食物連鎖の頂点にいるヒョウは、地域住民の仕掛けたトラップに捕えられて死んでしまう場合も多く、農園やその地域の住民に生態系保全の重要さを理解してもらう必要性が高まっています。2020年に、数十年前に絶滅したと考えられていたヒョウの突然変異といわれるブラックパンサーがトラップに掛かっているのが発見されました。

ウダワラウェ国立公園内にあるエレファントトランジットホームで保護されたものの、残念ながら後日死んでしまいました。この事件を契機として、スリランカのNGOや野生生物保護局、学術専門家や環境保全に熱心な農園マネージャーたちが集まり、紅茶農園の若者たちに地域の生態系について教育するパイロットプロジェクトが企画され、キリンビバレッジの資金援助を受けて実行に移されました。

本プログラムは年に数回実施しています。スリランカ紅茶研究所の研究者や環境NGOの担当者を講師として、農園に住む数十名の若者が2日間の農園内の座学研修と3泊4日のホートンプレインズ国立公園でのフィールド研修を受講します。既に200名以上が参加しており、初回に受講した学生が環境NGOやホートンプレインズ国立公園の事務部門に就職する例も出てきています。

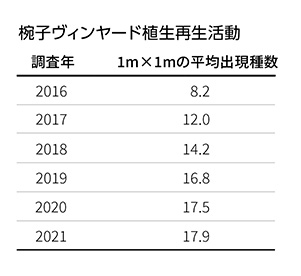

シャトー・メルシャン 椀子ヴィンヤード植生再生活動

2016年からは、専門家の指導の下、畑の中で希少種・在来種の生息域を広げる再生活動を従業員参加で開始し、具体的な成果が出ています。シャトー・メルシャンでは、自然、地域、未来との共生を大切なキーワードに設定しており、椀子ヴィンヤードでは、希少種・在来種が生息する場所の枯草を集めて畑の中の再生地に蒔くことで、蒔いた枯草中の種子から植生の再生を目指しています。再生場所では、2016年に平均出現種数が8.2種であったものが、2021年には17.9種に増えました。

ヴィンヤードでクララを増やす活動

NGOや地域の小学生と共に、椀子ヴィンヤードでクララを増やす活動を始めました。クララは国レベルの希少種ではありませんが、絶滅危惧ⅠA類(CR)のチョウであるオオルリシジミの唯一の食草です。2019年に、田の所有者の許可を得てブドウ畑近くの田の畔に生息しているクララの挿し穂を採り、国際的NGOアースウォッチ・ジャパンとそのボランティアの方々に自宅に持ち帰って育てていただきました。2年後の2021年5月末に、育った苗を椀子ヴィンヤードに植え付けました。2021年からは椀子ヴィンヤードのある陣場台地のふもとの上田市立塩川小学校もクララを増やす活動に参加し、2021年に取った挿し穂を校庭の花壇で育て、2022年5月末に椀子ヴィンヤードに植え付けました。同小学校では、農研機構の先生を迎えた環境教室も開催しています。以上の取り組みは、2023年も継続しています。

クララを増やす活動

工場ビオトープでの固有種保護

キリンビール横浜工場では、生物多様性横浜行動計画「ヨコハマbプラン」に賛同して2012年夏にビオトープを整備しました。横浜工場は広域的な生態系ネットワークの一部を担い、全体として地域の生態系が豊かになるための取り組みを進めています。キリンビール神戸工場では、1997年に設けたビオトープで地域の絶滅危惧種カワバタモロコやトキソウなどを育成し、地域の絶滅危惧種を保護育成する“レフュジアビオトープ”として機能しています。これまでの神戸工場の取り組みが評価され、2018年に「平成30年度緑化推進功労者 内閣総理大臣賞」を受賞しました。

キリンビール岡山工場では、地域の方々と共に2005年から国指定の天然記念物アユモドキの保全活動を行っています。毎年、地元小学校が育てたアユモドキの人工繁殖個体を敷地内のビオトープに放流し、地元の瀬戸アユモドキを守る会や専門家などと連携しながら、成育しやすい環境を整備し、定期的に生態調査を実施しています。

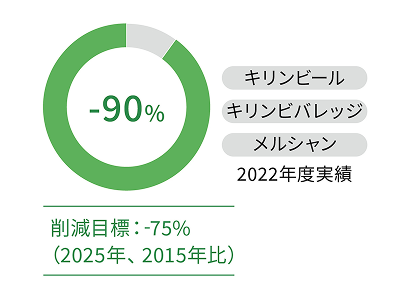

生物資源のグラフ