[食領域]

ホップ由来ビール苦味成分“イソα酸※1”による記憶力向上の機序を解明

「日本農芸化学会2018年度大会」トピックス賞受賞

- 研究・技術

2018年4月11日

キリン株式会社

キリン株式会社(社長 磯崎功典)の健康技術研究所(所長 近藤恵二)は、ホップ由来ビール苦味成分であるイソα酸が海馬の神経伝達物質の産生を促すことで健常時の記憶力を向上させることを世界で初めて解明しました。当社はこの研究成果を3月15日(木)から18日(日)に開催された「日本農芸化学会2018年度大会」にて発表し、一般演題1,878件の中から選定された33演題に与えられるトピックス賞を受賞しました。

- ※1 ビールの醸造過程でホップから生成される。ホップはビールの原料として1,000年以上にわたり使用され、薬用植物としても知られる。

高齢者の増加に伴い、認知症および認知機能の低下は、日本のみならず世界的に大きな社会課題となっています。特に高齢化の進む日本国内では、2025年には認知症患者が700万人を超えると推定されています※2。一方、アルツハイマー病に代表される認知症には十分な治療方法が開発されておらず、健常時からの日々の生活を通じた予防手段が注目されてきました。疫学などの研究では、適度な量の酒類の摂取は認知症の防御因子となることが報告されており※3、当社でも、これまで東京大学との共同研究や内閣府の“革新的研究開発推進プログラムImPACT”への参画などを通じて、ビールの苦味成分であるイソα酸のアルツハイマー病予防効果や認知機能改善に関する研究に取り組んできました。

- ※2 出典:認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン) - 厚生労働省

- ※3 出典:厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト

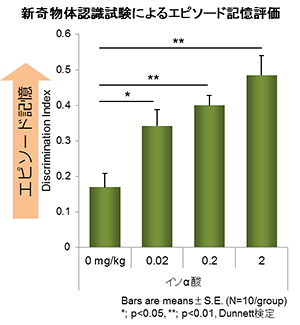

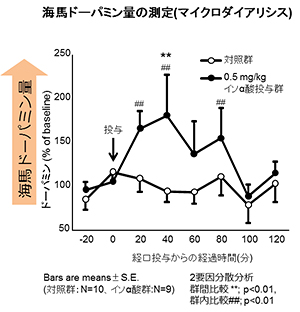

今回、非臨床試験にて、イソα酸の投与により記憶学習機能が改善することを見出しました。イソα酸は認知機能に重要な神経伝達物質の1つであるドーパミンの産生を海馬で促し、海馬依存的な記憶力を高めることを確認しました。

研究概要(非臨床試験)

方法

- イソα酸(0.02-2 mg/kg)を単回経口投与

- 投与1時間後に新奇物体認識試験などで行動薬理学的に記憶力を評価

- 投与1時間後に海馬の神経伝達物質放出量をマイクロダイアリシス法※4によって定量

- ※4 半透膜プローブを用いて特定の脳領域の神経細胞から放出される神経伝達物質を経時的に測定できる分析システム

結果

- イソα酸の単回投与で健常状態の新奇物体認識試験で評価されるエピソード記憶が向上

- イソα酸の摂取が海馬の神経伝達物質(ドーパミン)量を増加させることで記憶力を改善

(図1)

(図2)

キリングループは、あたらしい飲料文化をお客様と共に創り、人と社会に、もっと元気と潤いをひろげていきます。